Cada año, miles de jóvenes latinoamericanos se gradúan de universidades públicas y privadas tras haber invertido años de esfuerzo —y, en muchos casos, recursos estatales— en su formación. Sin embargo, una proporción significativa de estos profesionales decide buscar oportunidades en el exterior, atraídos por salarios más altos, estabilidad institucional o perspectivas de desarrollo que sus países de origen no logran ofrecer.

Esto plantea una pregunta incómoda pero necesaria: ¿se justifica formar profesionales para luego generar todas las condiciones que favorecen su emigración? En muchos países de América Latina, acceder a la educación universitaria representa tanto un logro personal como una esperanza colectiva. Las aulas se llenan de jóvenes que, con esfuerzo y en muchos casos con el respaldo del Estado, aspiran a convertirse en médicos, ingenieros, docentes, científicos o artistas.

A lo largo de años de estudio, esos futuros profesionales se forman con la promesa —explícita o implícita— de que el conocimiento, el mérito y la dedicación les abrirán las puertas a una vida digna y contribuirán al desarrollo del país. Sin embargo, esa promesa se quiebra con frecuencia. Cuando llega el momento de insertarse en el mundo laboral, muchos se encuentran con un escenario marcado por la precarización.

También, la falta de oportunidades, la fuga de inversiones, sistemas científicos y tecnológicos desfinanciados, y un aparato productivo que no absorbe ni valora su talento. Frente a este panorama, la decisión de emigrar no surge como una elección caprichosa o un gesto egoísta, sino como una respuesta racional y, a veces, desesperada. El fenómeno no es nuevo, pero se ha intensificado en los últimos años.

Países con sistemas educativos relativamente sólidos enfrentan una contradicción fundamental: invierten en la formación de profesionales, pero al mismo tiempo generan —por acción u omisión— las condiciones que los empujan a buscar horizontes en el extranjero. Esta situación plantea una pregunta profunda que involucra a las políticas públicas, la justicia social y el futuro del desarrollo nacional: ¿tiene sentido formar profesionales para luego dejarlos partir? ¿Puede justificarse semejante paradoja?

Este artículo busca reflexionar sobre esa tensión entre formación y emigración, no para culpar a quienes se van, sino para interpelar a quienes deberían trabajar por un país en el que valga la pena quedarse. ¿Estamos formando para el desarrollo o simplemente educando para la exportación?

Cuando un Estado financia universidades, otorga becas o subsidia parte del sistema educativo superior, realiza una inversión estratégica con el objetivo de desarrollar capital humano para su propio país. La lógica es clara: médicos para los hospitales, ingenieros para la infraestructura, docentes para las aulas, investigadores para la ciencia nacional.

Sin embargo, en muchos países, especialmente en América Latina, esa inversión termina beneficiando a otras economías. Se estima que los países en desarrollo pierden millones de dólares anualmente por la fuga de cerebros, en un fenómeno que no solo afecta al talento individual, sino al futuro colectivo.

Responsabilizar a los profesionales que emigran sería injusto. La decisión de irse suele estar motivada por la falta de condiciones dignas en el país de origen: bajos salarios, inestabilidad política, inseguridad, precariedad laboral, ausencia de estímulos para la investigación o el desarrollo, e incluso la corrupción. Más que una traición, su partida es una consecuencia.

La verdadera responsabilidad recae en los gobiernos que, a pesar de formar profesionales, no logran (o no quieren) construir un entorno que los retenga. Esto incluye no solo condiciones económicas, sino también políticas activas de desarrollo profesional, acceso a créditos, estabilidad institucional, meritocracia y una narrativa que valore la ciencia, el arte y la educación.

Retener talento requiere más que apelar al patriotismo. Implica planificación estratégica y voluntad política. Algunos países han implementado mecanismos para incentivar el retorno de emigrados calificados, o para vincularlos con proyectos de desarrollo desde el exterior. Otros han reformado sus sistemas de investigación o salud para ofrecer mejores condiciones laborales.

También es válido preguntarse si parte del problema está en la falta de articulación entre lo que el sistema educativo produce y lo que el país necesita. ¿Se forman demasiados profesionales en áreas sin salida laboral? ¿Se desaprovecha el talento por rigideces burocráticas o por falta de políticas industriales?

Una visión alternativa es la de entender que vivimos en un mundo interconectado, donde la migración no es necesariamente una pérdida, sino una oportunidad. Los profesionales que se van pueden formar redes, enviar remesas, fundar empresas desde el exterior, colaborar con sus países de origen o incluso volver con nuevas experiencias. Pero para que esto suceda, debe haber una relación activa, nutrida y propositiva entre los Estados y sus diásporas.

No se justifica formar profesionales solo para dejarlos ir por desidia o falta de visión. La educación superior debe ser parte de un proyecto nacional coherente, que articule formación con desarrollo. Formar profesionales para que emigren puede ser un fracaso, pero también puede ser una oportunidad, si se gestiona con inteligencia y con una mirada que trascienda las fronteras. Lo que no se justifica es desperdiciar el talento por no saber o no querer integrarlo en la construcción de un futuro mejor.

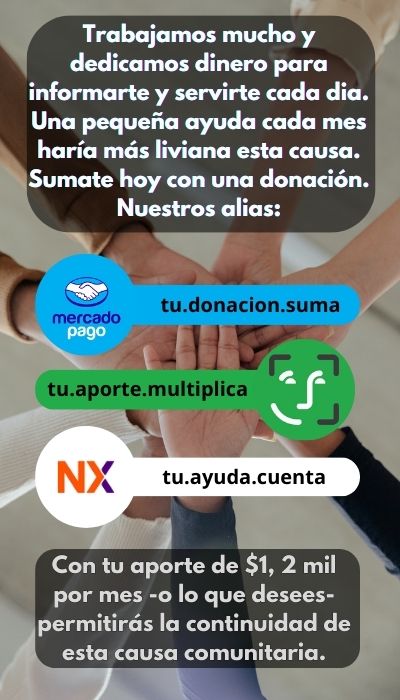

TE NECESITAMOS

TE NECESITAMOS

El periodismo social y comunitario está desapareciendo por no tener sustentos. ECOS sobrevive gracias a la vocación de sus editores y la colaboración de corazones solidarios que cada mes nos ayudan con donaciones. Pero es muy poco, ¡¡NO ALCANZA!! y necesitamos que tomes conciencia de que sin un compromiso de todos en el sostenimiento, quienes hacemos esto tendremos que dejar de hacerlo. Hazlo hoy, ya que mañana podría ser tarde.